Poussières d'étoile : "Hunky Dory" de David Bowie (1971)

Au sein de la discographie de Bowie, Hunky Dory bénéficie d’une sorte de traitement de faveur de la part de la majorité des fans. Pour le dire simplement, Hunky Dory est un disque qui est loin d’être exempt de défauts – d’ailleurs les mêmes, plus ou moins, que ceux identifiés sur Space Oddity et The Man Who Sold The World -, mais que tout le monde, ou presque, adore. D’où vient cet amour ?

Paru fin 1971, donc quelques mois seulement avant la déferlante Ziggy Stardust, qui allait tout changer, Hunky Dory fut découvert par la grande majorité de ses contemporains après Ziggy, et aurait dû souffrir, en toute logique, de la comparaison avec son brillant jumeau. Ce qui le différencie, en fait, c’est qu’il sonne comme l’un des disques les plus pop, mais aussi les plus personnels de Bowie, qui y rend un hommage vibrant et sincère à ses plus grands maîtres (Dylan et Lou Reed), tout en trouvant une forme fragile, émouvante, et souvent joliment… « bancale », à certaines de ses plus belles chansons.

Il y a cependant une erreur à ne pas commettre, c’est de décrypter a posteriori Hunky Dory comme une déclaration d’intention totalement réfléchie de la part d’un artiste qui se serait enfin dégagé de ses tentatives brouillonnes de copier les musiques « à la mode », et qui aurait identifié, et donc consolidé les composants de son futur succès : l’androgynéité, la théâtralité, les menaces du futur, le mysticisme et la folie. Tous les témoignages sérieux de l’époque dévoilent en fait un Bowie, certes convaincu de l’imminence de son succès, mais restant un touche-à-tout brouillon, s’éparpillant entre ses références écrasantes, son souci de plaire et ses obsessions, dont la plupart étaient déjà perceptibles dans les disques précédents. Un Bowie qui cherche encore sa voie, même s’il est d’ores et déjà entouré de l’équipe gagnante que constituent Mick Ronson et les deux autres futurs Spiders from Mars (il semble qu’à cette époque, le torchon ait brûlé entre Bowie et Visconti, ce qui conduisit à la promotion de l’ingénieur du son Ken Scott).

La tonalité moins rock, plus pop des chansons de Hunky Dory provient largement du fait qu’elles furent composées par Bowie au piano au lieu de la guitare, mais d’autres facteurs peuvent expliquer l’impression d’aisance, de facilité, d’évidence qui se dégage d’un album aux chaudes tonalités acoustiques : le savoir-faire de Scott bien entendu, mais aussi l’implication personnelle totale de Bowie, pour la première fois co-producteur à part entière ; le talent des musiciens – y compris celui de Rick Wakeman, engagé aux claviers – qui permit de faire très peu de prises et de préserver la spontanéité des chansons. L’enregistrement de Hunky Dory semble avoir été comme une « parenthèse enchantée » dans la trajectoire de Bowie, qui chante ici mieux qu’il ne l’a jamais fait avant… et tout cela se sent à l’écoute du disque.

Et puis, il y a évidemment trois tubes pop irrésistibles, Changes (chanson dont le texte annonce la versatilité permanente du nouveau Bowie), Oh You Pretty Things (déjà un succès commercial dans une version interprétée par Peter Noone) et surtout le magique Life on Mars? (l’une des chansons les plus emblématiques de toute la carrière de Bowie) : trois chansons que ceux qui les entendirent avant la parution de l’album jugèrent unanimement comme étant du niveau des grandes compositions des Beatles, pas moins.

Le reste de l’album est plus irrégulier, plus disparate aussi (encore ce fameux problème de cohérence déjà signalé à propos des albums précédents…) : suivant ses goûts personnels, on aimera ou pas les coups de chapeau au Velvet Underground (Queen Bitch, le seul morceau Rock du disque) ou à Dylan (Song for Bob Dylan), l’hommage à Warhol avec ses guitares acoustiques déchaînées, la tendre célébration de la naissance de son fils (Kooks) : inutile de vouloir argumenter pour ou contre ces chansons, elles ont toutes leur charme et leurs faiblesses, et toucheront certain d’entre nous au cœur, tandis qu’elles laisseront d’autres indifférents.

Il est toutefois indiscutable que Hunky Dory bénéficie des deux conclusions de face les plus fortes de toute la discographie de Bowie : Face A, Quicksand, bouleversant voyage dans des contrées subconscientes où se mêlent mysticisme, occultisme et philosophie ; Face B, The Bewlay Brothers, retour aux ambiances sinistres de The Man Who Sold The World, que Bowie expliqua être une célébration funèbre de son lien avec son frère Terry.

A l’époque de sa sortie, Hunky Dory, bien reçu en général par la critique, ne rencontrera – refrain connu – pas son public. Il faudra encore que Bowie attende quelques mois pour que Ziggy Stardust permette à Hunky Dory d’être reconnu à sa juste valeur.

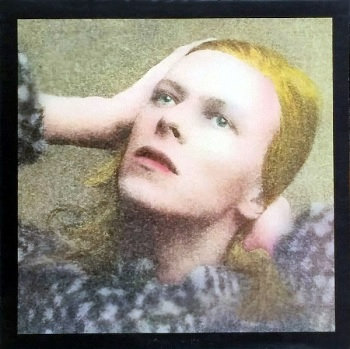

Osons pour finir une hypothèse : si Hunky Dory est pour nous l’album de nos premiers baisers avec une jeune anglaise au « mousy hair », avant que cette brève première histoire d’amour se termine alors que nous étions poursuivis dans les ruelles londoniennes par des skinheads – ces « cavemen » – dévoreurs de « Petits Français », s’il finira par être l’album de Bowie que l’on réécoute le plus, que l’on chérit le plus, c’est que, en contradiction complète avec la pose de star hollywoodienne qu’il adopte sur la pochette, c’est le disque où David Jones s’avance le plus à visage découvert !

/image%2F1371294%2F20240505%2Fob_f88dd7_mon-petit-renne-affiche.jpg)

/image%2F1371294%2F20240502%2Fob_cf4601_el-magnifico.jpg)

/image%2F1371294%2F20240411%2Fob_486145_all-quiet-on-the-eastern-esplanade.jpg)

/image%2F1371294%2F20240405%2Fob_58fb20_l-assassin-eighteen.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F3%2F238069.jpg)