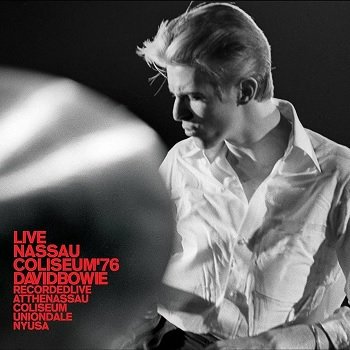

Poussières d'étoile : "Live Nassau Coliseum '76"

Maintenant qu’on peut faire un bilan malheureusement définitif de toutes les tournées de Bowie au cours de sa carrière écourtée, l’avis général est que la tournée Isolar de 1976 reste l’un des sommets absolus en termes de performance live de Bowie, qui revêtait alors l’habit du Thin White Duke. Rappelons que l’Isolar Tour, ouvert à Vancouver en février 1976, se terminera – cocorico ! – au Pavillon de Paris le 18 mai, et qu’il est donc tout à fait possible de rencontrer dans notre entourage des petits veinards qui « y étaient ». Pour les (nombreux) autres, ils se consoleront avec l’écoute des quatre-vingt trois minutes du Live Nassau Coliseum, un enregistrement réalisé pour la radio le 23 mars 1976, qui a connu une vraie célébrité en tant que bootleg, et qui fut incorporé dans la discographie officielle de Bowie en 2010, avant une publication en version définitive en 2017. Un album live qui est habituellement considéré comme l’un des tous meilleurs du genre, même s’il y a des discussions quant aux (petites) différences entre l’enregistrement original – figurant sur le pirate – et l’édition actuelle…

Lorsqu’il s’embarque dans cette tournée destinée à soutenir la parution de son nouvel album, Station To Station (rapidement reconnu comme un très grand cru, mais surtout un virage stylistique fondamental), Bowie est au plus mal : il doit se désintoxiquer de son addiction à la cocaïne, et recouvrer une santé mentale bien compromise par les excès des deux années précédentes, et par cette nouvelle célébrité qui l’a – d’une certaine manière – dépassé. Sans parler de son installation à Los Angeles, une cité qui s’avère souvent toxique pour les « nouvelles stars » dans son genre. On sait que Bowie va définitivement se ressaisir grâce à un exil à Berlin en compagnie de son ami Iggy Pop, mais nous n’en sommes pas encore là. Et puis, nous allons surtout parler de musique, d’excellente musique, parce que c’est avant tout de ça qu’il s’agit sur cet album.

Comme sur Station to Station, Bowie est entouré de son nouveau groupe – le second GRAND groupe de sa carrière après les Spiders -, le trio constitué par le génial Carlos Alomar à la guitare, George Murray à la basse et Dennis Davis à la batterie. Earl Slick n’est pas là (ce que certains regrettent, mais pas nous…), ni, et c’est plus malheureux, Roy Bittan, retourné auprès du Boss : ils sont remplacés respectivement par le bien moins connu, mais loin d’être manchot, on le verra, Stacey Heydon (dont on juge souvent que le travail effectué ici anticipe celui, ultérieur d’Adrian Belew…), et par Tony Kaye de Yes. Il s’agit là d’un backing band idéal, faisant preuve à la fois d’un grand talent et d’une vraie élégance, permettant à Bowie d’investir sans avoir à trop en faire le devant de la scène. Le temps des shows outranciers est passé, Bowie entre dans une phase de maîtrise, aussi bien vocale que scénique, qui ne va faire que s’accentuer au cours des années suivantes. De ces années qui constituent ce qui est généralement considéré comme son apogée artistique.

On attaque le set par une pièce de résistance, Station To Station : si la locomotive est remplacée en intro par les effets de guitare de Heydon, la version jouée ici est – logiquement – très fidèle à l’original, et permet de juger combien le groupe est parfaitement en place, et combien Bowie impressionne avec sa « nouvelle voix », moins maniérée, plus grave : impossible de ne pas reconnaître que les « effets secondaires de la cocaïne », s’ils ont conduits à la création d’une grande chanson malade comme Station to Station, sont maintenant indiscernables… C’est une introduction parfaite à un show mémorable.

Suffragette City, l’un des nombreux morceaux de l’époque précédente qui vont être « re-traités » ici, sert de test parfait à la « nouvelle musique » de Bowie : logiquement moins pré-punk rock et glam, Suffragette City swingue impeccablement avec la nouvelle rythmique imparable qui soutient Bowie, et ne déçoit pas une seconde. Fame, tube certifié mais morceau parfois mal aimé par les fans, fonctionne bien, dans une version là encore fidèle à celle de Young Americans. Word on a Wing, comme sur l’album, est le morceau le plus faible du nouveau répertoire, et, malgré le chant impeccable de Bowie, laisse quelque peu retomber l’ambiance, surtout en s’étirant sur six minutes.

On en arrive à Stay, lui aussi dans une version longue : c’est là que les connaisseurs identifient la seule faiblesse du Live Nassau Coliseum par rapport au bootleg original, qui contenait un long cri qualifié en général d’hallucinant, d’inhumain… un cri « expurgé » de cette version, ou en tous cas dissimulé dans le mix derrière la guitare de Heydon : s’agissait-il de laisser à la postérité l’image d’un Bowie totalement maître de lui, et ne pouvant donc se laisser aller à un tel débordement d’émotion incontrôlé, frôlant le « couac » ? Bon, ceux qui, comme nous, ne connaissent pas le pirate, ne souffriront d’aucune frustration : on n’a jamais entendu ailleurs une version aussi parfaite de Stay, boostée par une rythmique irrépressible, et s’envolant sur un très, très long et très, très beau solo de guitare de Stacey Heydon. Possiblement le sommet du concert…

On ne peut pas dire la même chose de la cover du Waiting For The Man du Velvet Underground qui suit : il est difficile d’avaler une adaptation funky d’un titre dont la splendeur a toujours tenu à sa raideur, à sa vacuité terrifiante. C’est un contre-sens, et ce n’est pas là une question de « respect » du canon établi par le Velvet, juste de pure logique : toute l’angoisse, tout l’accablement – ces sensations qui l’ont rendue mémorable – de la chanson se diluent, disparaissent dans un rythme sensuel réellement hors de propos. Finalement, Queen Bitch, qui est pourtant à l’origine une parodie / hommage du Velvet, s’en sort beaucoup mieux : voilà la chanson pourvue d’une intensité ludique qui la rehausse, même si elle ne perd pas, et c’est tant mieux, son artificialité « plastique ».

Interpréter Life On Mars dans ce contexte est indiscutablement une autre erreur, toute la sincérité maladroite, bouleversante de Hunky Dory est balayée par le nouveau Bowie, désormais très loin de l’artiste fragile, encore incertain, qui avait composé cette chanson sublime en 1971. D’ailleurs, Life On Mars s’interrompt vite pour déboucher sur Five Years, et on le ne regrettera pas… Et ce d’autant que, presque contre toute attente, cette version de Five Years est d’une beauté éblouissante : l’émotion originale est, cette fois, intacte, et sublimée par la maîtrise du groupe et du chant « bowieien ».

Panic In Detroit est – logiquement – funky, mais surtout fortement accéléré, ce qui n’est pas idiot puisque cela augmente le sentiment d’urgence que dégage la chanson, mais la rend paradoxalement moins impressionnante, et ce d’autant que le (court) solo de batterie de Dennis Davis qui « l’agrémente » est aussi inutile que la vaste majorité des solos de batterie (et encore, sur cette version « définitive » de l’enregistrement, cinq bonnes minutes de ce solo ont été judicieusement coupées !). Changes séduit par contre, dans une version « swing » et très enlevée : on perçoit le plaisir que Bowie ressent à l’interpréter, et même si on est assez loin de l’esprit de l’original, il est intéressant de constater comment la chanson s’intègre dans le nouveau répertoire et comment le groupe se l’approprie. L’enchaînement avec TVC15 devient, du coup, une réelle évidence, les deux chansons semblant partager un même sens de la fantaisie, qui n’est plus si présent que ça dans la discographie de Bowie après ses débuts. Mais du coup, en poursuivant dans cette même veine « allègre », on arrive à une version absurdement joyeuse de Diamond Dogs, qui hérissera le poil (canin) de ceux qui chérissent l’atmosphère pesante et postapocalyptique de la chanson : difficile de savoir quoi en penser, le morceau est efficace, mais assez… hors de propos, même si le public réagit très positivement à cette fin de set emballée dans un enthousiasme communicatif.

En rappel, Rebel Rebel est parfaite, portée au sommet par l’énergie fantastique du groupe, et bénéficiant particulièrement du son excellent du remixage pour cette version définitive du concert. Jean Genie est tout aussi intense, mais plus surprenante, l’emphase sur les passages « parlés » de la chanson, les connotations soul du chant et la rythmique funky, emmenant ce classique vers… autre chose : on y appréciera une dernière fois l’intelligence du jeu de guitare de Stacey Heydon, décidément brillant tout au long de l’album.

Alors, l’un des tous meilleurs live de Bowie ? Assurément, et même si le traitement réservé aux anciens titres pourra décevoir les fans des années glam, le niveau de son chant et la maîtrise de ses musiciens garantissent ici que l’enthousiasme que manifeste Bowie dans l’interprétation de son répertoire ne soit jamais trahi.

/image%2F1371294%2F20240411%2Fob_486145_all-quiet-on-the-eastern-esplanade.jpg)

/image%2F1371294%2F20240405%2Fob_58fb20_l-assassin-eighteen.jpg)

/image%2F1371294%2F20240330%2Fob_381165_glasgow-eyes.jpg)

/image%2F1371294%2F20240305%2Fob_07b1ea_criminal-record-poster.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F3%2F238069.jpg)